Was ist eine sinnvolle Definition von Teamcoaching/ Teamentwicklung?

Teamcoaching oder Teamentwicklung ist eine teambasierte Lern- und Entwicklungsmaßnahme, bei der das Team als System betrachtet wird. Der Fokus liegt nicht auf einzelnen Personen, sondern auf der Teamleistung und dem Erreichen gemeinsamer Ziele. Dabei begleitet der Team Coach oder Teamentwickler/in den Prozess innerhalb des Teams über einen längeren Zeitraum hinweg und ermöglicht durch Fragen und Reflexion, dass das Team seine Zusammenarbeit verbessert, Vertrauen aufbaut und die Kommunikation stärkt. Lösungen und Ratschläge gibt er nicht vor, vielmehr unterstützt er das Team darin, eigene Antworten zu finden.

Wie fängt ein effektives Teamcoaching an?

Erfolgreiches Teamcoaching setzt eine klare Auftragsklärung voraus. Vor Beginn sollte die Ausgangssituation erfasst und der Bedarf des Teams gemeinsam mit den Beteiligten geklärt werden. Dazu kann es hilfreich sein, den Arbeitsalltag zu beobachten oder Befragungen einzusetzen. Die Ziele des Coachings sollten realistisch und abgestimmt sein, sodass das Team sich mit ihnen identifizieren kann. Gleichzeitig ist es wichtig, die Rahmenbedingungen im Blick zu behalten. Coaching kann keine strukturellen Defizite wie Personalmangel oder fehlende Klarheit in Rollen ausgleichen. Diese müssen erkannt, benannt und gegebenenfalls von der Organisation gelöst werden.

Was macht eine erfolgreiche Teambildung aus?

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in der Prozessbegleitung. Teams entwickeln sich nicht in einer einzigen Sitzung, sondern durch wiederholte Reflexion und Anpassung. Kontinuität über verschiedene Entwicklungsphasen hinweg ist daher entscheidend. Maßnahmen und Interventionen zum Aufbau psychologischer Sicherheit sind von besonderer Bedeutung uns haben vor allem in der Formung Phase ihren Schwerpunkt. Methoden wie regelmäßige Retrospektiven helfen, Zusammenarbeit bewusst zu reflektieren und durch geeignete Maßnahmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Tools wie ein Team-Canvas machen Ziele, Rollen, Prinzipien und Vereinbarungen sichtbar und fördern das gemeinsame Verständnis. Reflexionsmethoden und Feedbackformate wie das Arbeiten mit Stärken unterstützen den Prozess, vorhandene Ressourcen und Fähigkeiten gcezielt zu nutzen.

Welche Haltung ist für den Teamcoach entscheidend?

Die Haltung des Coaches ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Teamcoaching erfordert eine offene und wertschätzende Grundhaltung. Der Coach beobachtet und interpretiert Dynamiken, stellt Fragen und lenkt den Prozess im Interesse des Teams und des Unternehmen, ohne die Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen. Damit Teams von Coaching profitieren, braucht es die Bereitschaft zu Offenheit, Eigenverantwortung und kontinuierlicher Entwicklung. Erfolgreiches Teamcoaching trägt dazu bei, Selbstorganisation zu fördern, Kommunikationsmuster zu verbessern und die Leistungsfähigkeit nachhaltig zu steigern.

Was macht gute Zusammenarbeit im Team aus?

Alle reden von guter Teamarbeit als Basis von Lernfähigkeit und Erfolg. Doch was macht ein gutes Team aus? Zum einen sind es die Handlungsfelder und Interventionen eines Teams, die bei einer funktionalen Zusammenarbeit im Blick gehalten und ergebnisorientiert umgesetzt werden. Zum anderen ist es die Beziehungsqualität, der Zusammenhalt und gemeinsame Ausrichtung, die gerne mit Teamgeist beschrieben wird. Letztendlich ist die Selbstwirksamkeit eines Teams entscheidend für dessen Erfolg und Zufriedenheit und diese basiert auf der Überzeugung der Teammitglieder, dass sie gemeinsam in der Lage sind, bestimmte Ziele zu erreichen, Entwicklungen und Herausforderungen zu bewältigen. Diese Überzeugung schafft eine hohe Motivation, Engagement und Leistungsfähigkeit. Sowohl die Gestaltung der Sachebene wie auch der Beziehungsebene bedeutet Arbeit in Form von Teambuilding und Teamentwicklung. Das beginnt bereits bei der bewussten Zusammensetzung des Teams bezüglich der Charaktere wie auch der Kompetenzen und geht weiter mit der Zusammenführung / Teambildung, bei der die wichtigsten Grundlagen erarbeitet und vereinbart werden. Erst dann beginnt die Arbeit an der Leistungsfähigkeit und an der Teamentwicklung in Bezug auf Potenzial- Entfaltung, Teamdynamik und Stärkung der Zusammenarbeit.

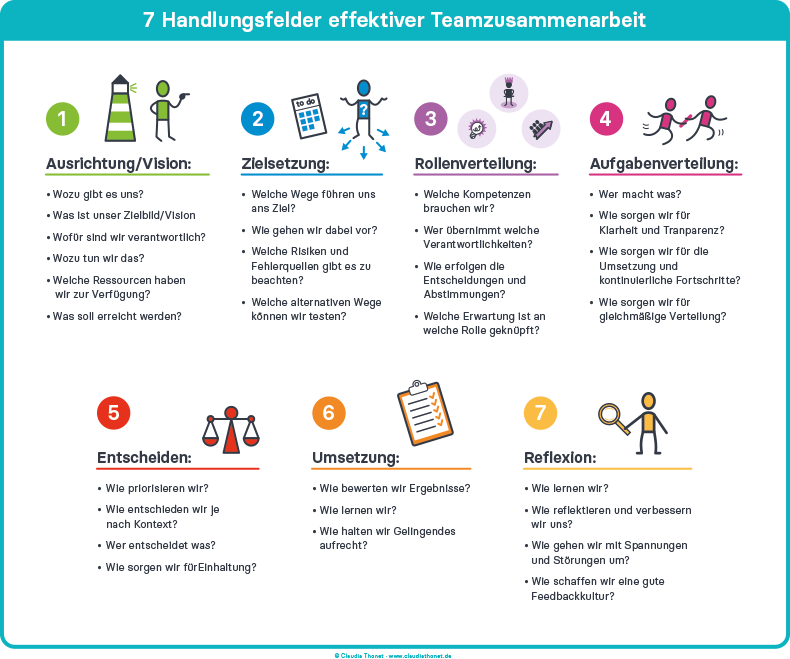

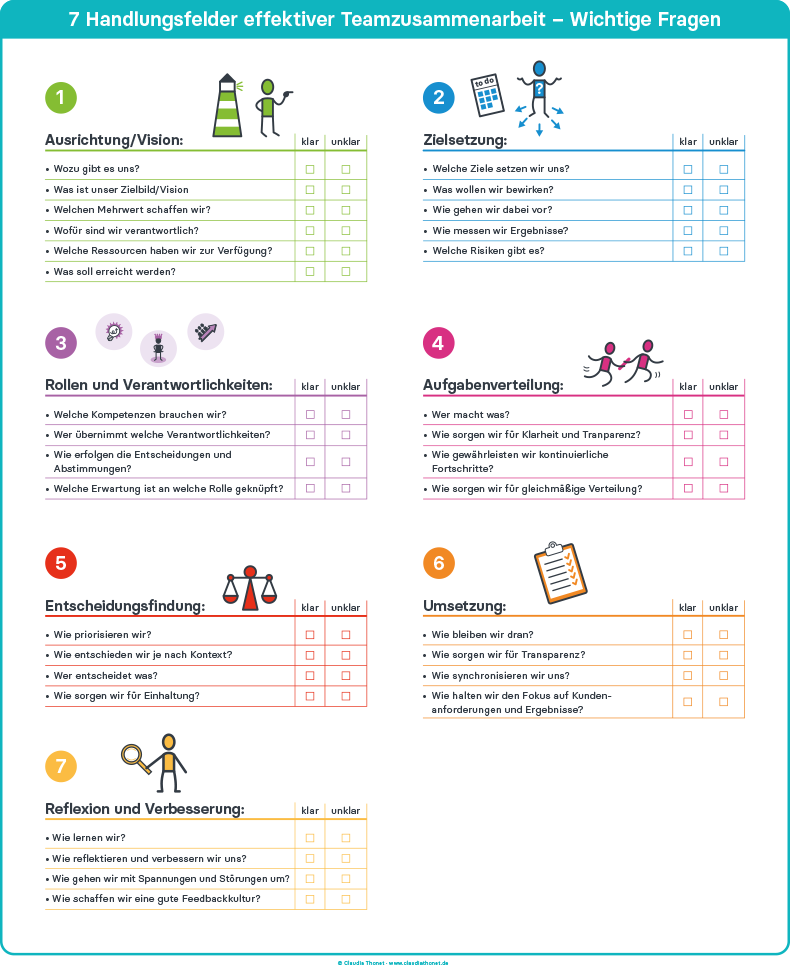

Die 7 Handlungsfelder zur effektiven Zusammenarbeit

Leider erlebe ich immer wieder, wie Teamarbeit als einzig mögliche Form der Arbeitsweise von Menschen betrachtet wird, ohne sich die Folgen und Auswirkungen bewusst zu machen. Fast schon automatisiert werden Teams gebildet, indem je nach Kontext Menschen mit ähnlicher Fachkompetenz zusammen an einer Aufgabe arbeiten sollen oder interdisziplinär eine Gruppe von Menschen als Team eine Herausforderung lösen soll. Doch wenn Unternehmen Menschen einfach so zusammenwürfeln mit dem Hintergedanken sie würden dann automatisch gemeinsam Ziele erreichen und sich erfolgreich abstimmen, dann wird das in der Regel zu großen Enttäuschungen führen und mehr Kosten als Nutzen erzeugen. Nur wenn es gemeinsame Ziele gibt, bei der die einzelnen Teammitglieder voneinander abhängen um diese zu erreichen spricht man von einem echten Team, mit der dazugehörigen Teamdynamik innerhalb des Teams. Um diese gut zu formen braucht es einen Coach bzw. Teamentwickler der die passgenauen Teamtrainings moderiert.

Was sind die „7 Handlungsfelder von Teams“?

Die 7 Handlungsfelder sind sowohl für die Gestaltung eines neuen Teams wie auch für einen Boxenstopp eines bestehenden Teams wirksam, um die Aufgabenbewältigung der Teammitglieder untereinander zu gestalten und zu reflektieren.

1. Ausrichtung der Zusammenarbeit

Ein erfolgreiches Team beginnt mit einer klaren Ausrichtung. Warum gibt es uns? Welche Vision treibt uns an? Ohne ein gemeinsames Zielbild fehlt die Richtung, und Entscheidungen werden inkonsistent. Ein starkes Team kennt seine Verantwortlichkeiten und kann seine Ressourcen gezielt einsetzen. Es geht nicht nur um operative Aufgaben, sondern um den tieferen Sinn der Arbeit.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching bearbeitet werden:

- Wozu gibt es uns als Team?

- Was ist unser Zielbild/Vision als Team?

- Welchen Mehrwert schaffen wir als Team?

- Wofür sind wir als Team verantwortlich?

- Welche Ressourcen haben wir als Team zur Verfügung?

- Was soll erreicht werden?

2. Zielsetzung

Ziele geben Orientierung und Fokus. Ein Team sollte sich bewusst machen, welche Wirkung es erzielen möchte und welche Schritte notwendig sind, um dorthin zu gelangen. Dabei sind messbare Ergebnisse essenziell, um den Fortschritt bewerten zu können. Risiken und Fehlerquellen müssen ebenfalls identifiziert werden, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching beantwortet werden:

- Welche Ziele setzen wir uns als Team,?

- Was wollen wir als Team bewirken?

- Wie gehen wir dabei vor?

- Wie messen wir unsere Ergebnisse als Team?

- Welche Risiken gibt es?

3. Rollen und Verantwortlichkeiten

Ein klares Verständnis der Rollen ist entscheidend für effizientes Arbeiten. Wer übernimmt welche Aufgaben? Wer trifft welche Entscheidungen? Nur wenn Verantwortlichkeiten eindeutig geklärt sind, können Doppelarbeiten und Unsicherheiten vermieden werden. Ebenso wichtig ist eine transparente Erwartungshaltung gegenüber den jeweiligen Rollen.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching beantwortet werden:

- Welche Kompetenzen brauchen wir als Team ?

- Wer übernimmt welche Verantwortung im Team ?

- Wie erfolgen Entscheidungen und Abstimmungen im Team?

- Welche Erwartungen sind an die einzelnen Rollen im Team geknüpft?

4. Aufgabenverteilung

Effektive Teams verteilen Aufgaben nicht nur nach Kompetenzen, sondern auch nach Kapazitäten. Klarheit und Transparenz in der Verteilung verhindern Missverständnisse. Durch kontinuierliche Abstimmungen und Nachverfolgung bleibt die Umsetzung gewährleistet.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching beantwortet werden:

- Wer macht was?

- Wie sorgen wir für Klarheit und Transparenz im Team?

- Wie gewährleisten wir kontinuierliche Performance im Team?

- Wie sorgen wir für eine gleichmäßige Verteilung und gute Teamdynamik?

5. Entscheidungsfindung

Entscheidungen müssen strukturiert getroffen werden. Unterschiedliche Kontexte erfordern unterschiedliche Entscheidungsprozesse, sei es ein demokratischer Ansatz, eine Expertenentscheidung oder eine schnelle pragmatische Lösung. Wichtig ist auch die Einhaltung getroffener Entscheidungen, um Stabilität und Verbindlichkeit in der Teamdynamik zu gewährleisten.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching beantwortet werden:

- Wie priorisieren wir gemeinsam im Team?

- Wie entscheiden wir im Team je nach Kontext?

- Wer entscheidet was?

- Wie sorgen wir für Einhaltung im Team?

6. Umsetzung

Nach der Entscheidung kommt die Umsetzung doch wie bleibt das Team am Ball? Transparenz über den aktuellen Stand, regelmäßige Synchronisation und ein konsequenter Fokus auf Kundenanforderungen helfen, die gesetzten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching beantwortet werden:

- Wie bleiben wir dran?

- Wie sorgen wir für Transparenz im Team ?

- Wie synchronisieren wir uns im Team ?

- Wie halten wir den Fokus auf Kundenanforderungen und Ergebnisse im Team?

7. Reflexion und Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Reflexion hilft, aus Fehlern zu lernen und sich anzupassen. Ein offenes Feedbackklima trägt dazu bei, Spannungen frühzeitig zu erkennen und produktiv zu nutzen.

Wichtige Fragen, die im Teamcoaching beantwortet werden:

- Wie lernen wir im Team ?

- Wie reflektieren und verbessern wir uns im Team ?

- Wie gehen wir mit Spannungen und Störungen im Team um?

- Wie schaffen wir eine gute Feedbackkultur im Team?

An diesen 5 Kompetenzfeldern zeigt sich ein erfolgreiches Teamcoaching/Teamentwicklung

Wenn sich Teams durch passgenaues Teamtraining und Peer Coaching mit Unterstützung durch einen erfahrenden Coach zu besserem Zusammenhalt und Stärkung der Leistung hin entwickeln und die Herausforderungen der komplexen Arbeitswelt meistern, dann spricht man von einem reifen, performativen oder kompetentem Team. Das zeigt sich vorwiegend an folgenden 5 Kompetenzfeldern, die die Mitglieder effizient balancieren.

Teamgeist und Purpose in der Teamentwicklung

Ein gemeinsamer Sinn entsteht, wenn der emotionale und rationale Nutzen des Auftrags eines Teams klar und greifbar ist und der Kunde dabei im Zentrum steht. Im Team Set-up achten wir als Team Coach auf eine gemeinsame Vision und Mission, die wir mit dem Team erarbeiten und sorgen dafür, dass jede:r Einzelne seinen:ihren eigenen Beitrag und Nutzen für sich selbst im Ganzen erkennt. Wozu sind wir da? Was ist unser Auftrag als Team aus Kund:innen- und Unternehmenssicht? Nur wenn sich alle im Teamcoaching und generell an dem Purpose ausrichten können und wollen, ist die Basis geschaffen für Selbstorganisation und Performance.

Vertrauen und Offenheit in der Teamentwicklung

Die Basis jeder guten Teamleistung ist das Vertrauen, die eigene Meinung vertreten zu können und als Mensch und Individuum grundsätzlich angenommen zu werden. Diverse Forschungen bestätigen die Relevanz von Vertrauen und psychologischer Sicherheit (Amy Edmonson) beim Teamchoaching. Vor allem geht es dabei um jene Gewissheit, die man braucht, um auch Dinge zu sagen oder zu tun, mit denen man ein persönliches Risiko eingeht. Sehr deutlich zeigt sich dieses Verhalten, wenn sich Teammitglieder trauen, quer zu denken und die einheitliche Meinung eines Teams zu einem Thema zu hinterfragen oder in einem Seminar eine ganz andere Position dazu vertreten. Vertrauen ist nicht nur existenziell bei Meinungsverschiedenheiten, es ist auch die Basis für eine gute Fehlerkultur. Ohne Vertrauen werden Fehler schlichtweg vertuscht, was wiederum zu immensen Problemen und letztendlich Kosten führt. Früher konnte man erkennen, wenn in einer Fabrikhalle eine Maschine defekt war oder sonst irgendetwas schief ging: Es qualmte und stank. Heute erkennt niemand mehr auf Anhieb die Probleme und Fehler, wenn er:sie durch die Büros geht. In der Regel qualmen und stinken die PCs nicht, doch es geht ebenso viel schief wie früher – es ist nur nicht so offensichtlich.

Umso wichtiger ist der Mut beim Teamchoaching, Fehler offenzulegen und frühzeitig zu beheben. „Fail fast and often“ ist ein beliebtes und häufig genutztes Credo, um neue Ideen zu entwickeln und innovativ zu sein. Doch ohne Fehlerkultur bleibt davon nur ein hohler Satz auf einem Whiteboard übrig.

Als Teamcoach ist es wichtig, aus eigenen Fehlern zu berichten und Learnings gemeinsam mit dem Team im Teamcoaching abzuleiten. Meiner Erfahrung nach ist es falsch zu warten, bis sich ein Team oder ein Mitarbeiter das Vertrauen verdient hat. Vertrauen ist das Ergebnis aus aktivem Handeln und einer entsprechenden Haltung, die jeder geben kann. Retrospektiven sind hier das elementare Ritual, um Teams dorthin zu führen.

Verantwortung und Verbindlichkeit im Teamcoaching

Eine hohe Verbindlichkeit erkennen wir bei Teamcoachings sehr gut an folgendem Verhalten: Das Team hat gemeinsam Arbeitspakete besprochen und verteilt. Nach dem Stand-up Meeting geht eine Mitarbeiterin auf einen Kollegen zu und bittet ihn um ein kurzes Feedbackgespräch. In dem Vier-Augen-Gespräch bittet sie den Kollegen, seine Themen zum nächsten Tag fertigzustellen, weil ihre Aufgaben davon abhängen und sie sonst die eigenen Zusagen im Sinne der Teamleitung nicht mehr einhalten kann. Erst wenn Mitarbeiter:innen sich gegenseitig konstruktiv und dennoch konsequent in die Verpflichtung nehmen, dann leistet das Team in diesem Kompetenzfeld Arbeit im Sinne der agilen.

Konsequente Selbstreflexion in der Teamentwicklung

„Never change a winning team“ oder „Don’t change a running system“ sind Sprüche, die jeder kennt. Doch genau dieses Verhalten wollen wir hier überdenken. Erst wenn ein Team in der Lage ist, sich konsequent immer wieder zu hinterfragen und die eigenen Verhaltensweisen und Problemlösestrategien zu überdenken, dann hat es eine hohe Kompetenz in diesem Feld.

Durch die Retrospektiven nach jedem Sprint, also nach zwei bis vier Wochen, lernt ein Team nach und nach, sozusagen als Nebeneffekt, die Fähigkeit der Selbstspiegelung. Wo sonst nehmen sich normale Teams Zeit für Feedback und Rückblick auf die Zusammenarbeit? Das machen sie meistens erst dann, wenn etwas schiefläuft, die Leistung des Teams zu wünschen übriglässt oder Konflikte nicht mehr unter dem Teppich gehalten werden können.

Gut moderierte Retros verändern Teams und erhöhen gleichzeitig das Reflexionsniveau. Entscheidend dabei sind die Moderation und der wertschätzende Umgang. Dazu müssen alle vorher beschriebenen Kompetenzen im Team vorhanden sein: Vertrauen, Wir-Gefühl und Verantwortlichkeit. Denn nur wirksame und passende Retrospektiven, die auf psychologischer Sicherheit basieren und zum persönlichen und systemischen Wachstum anregen, führen während des Teamchoaching prozesses zu der entsprechenden Kompetenzsteigerung.

Regeln und Strukturen für reibungslose und effektive Abläufe in der Teamentwicklung

Manche gehen noch immer von der Vorstellung aus, agile Teams seien spaßige Angelegenheiten, bei denen es locker zugeht und jeder machen kann, was er will. Einige glauben sogar, Laissez-faire sei eine Eigenschaft von Führungskräften in selbstorganisierten Teams. Das ist ein fataler, wenn auch typischer, Irrglauben über innovative Teams.

Ich kenne keine disziplinierteren und strukturierteren Arbeitsweisen als agile Frameworks. Die Regelwerke, die wir in der Ausbildung zum agilen Coach schulen, geben genaue Prozessabläufe, Prinzipien und Strukturen vor, die in einer engen Zeittaktung (Timeboxing) durchgeführt werden. Auch oder gerade für Innovation gibt es klare Abläufe mit höchster Disziplin. Das ist unter anderem ein wesentliches Wirksamkeitskriterium für agile Arbeitsweisen: Sie verändern die Struktur und schaffen dadurch neue und bessere Verhaltensweisen aller Beteiligten.

FAQ Teamcoaching

Warum ist Teamcoaching in der heutigen Arbeitswelt wichtig?

Die moderne Arbeitswelt ist geprägt von Komplexität, schnellen Veränderungen und steigenden Anforderungen an Zusammenarbeit. Teams müssen flexibel reagieren, sich selbst organisieren und ihre Leistung immer wieder neu ausrichten. Teamcoaching bietet hier einen Rahmen, um diese Herausforderungen bewusst zu reflektieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln..

Worin unterscheidet sich Teamcoaching von Teamtraining?

Teamtraining vermittelt Wissen und Fähigkeiten in klar definierten Bereichen, etwa Kommunikationstechniken oder Moderationsmethoden. Teamcoaching geht darüber hinaus: Es unterstützt Teams darin, eigene Fragestellungen zu bearbeiten, Dynamiken zu verstehen und aus sich heraus Lösungen zu entwickeln. Der Coach begleitet, anstatt Inhalte vorzugeben.

Welche Herausforderungen können mit Teamcoaching bearbeitet werden?

Typische Herausforderungen sind Konflikte im Team, unklare Rollen, fehlende Effizienz in Meetings oder Abstimmungsprozessen, mangelndes Vertrauen oder die Schwierigkeit, gemeinsam Ziele zu erreichen. Teamcoaching bietet einen sicheren Rahmen, diese Themen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Wie steigert Teamcoaching die Leistung eines Teams?

Durch die kontinuierliche Reflexion von Zusammenarbeit, Kommunikation und Rollenverständnis können Teams ihre Leistung deutlich verbessern. Effizienz entsteht nicht allein durch harte Arbeit, sondern durch Klarheit, Vertrauen und gemeinsame Verantwortung. Teamcoaching fördert genau diese Faktoren.

Welche Rolle hat der Coach im Teamcoaching?

Der Coach ist Begleiter, Beobachter und Impulsgeber. Er oder sie sorgt für Struktur im Prozess, stellt Fragen, moderiert und hält den Rahmen. Der Coach gibt keine fertigen Lösungen vor, sondern unterstützt das Team darin, selbst Verantwortung zu übernehmen und tragfähige Vereinbarungen zu entwickeln.

Was ist der Anspruch von Teamcoaching?

Der Anspruch liegt darin, Teams nachhaltig in ihrer Entwicklung zu fördern. Es geht nicht um kurzfristige Motivationseffekte, sondern um langfristige Verbesserungen in Kommunikation, Zusammenarbeit und Leistung.

Wer sind die Teilnehmer im Teamcoaching?

Teilnehmer sind in der Regel alle Mitglieder eines Teams, manchmal auch angrenzende Stakeholder. Entscheidend ist, dass jedes Teammitglied die Möglichkeit hat, sich einzubringen und Teil des Prozesses zu sein.

Wie fügt sich Teamcoaching in Bildung und Personalentwicklung ein?

Teamcoaching ergänzt klassische Weiterbildungsangebote, indem es nicht nur auf individuelles Lernen abzielt, sondern auf die kollektive Entwicklung von Teams. Es ist damit ein wichtiger Baustein moderner Personal- und

Organisationsentwicklung.

Wo findet Teamcoaching seinen Einsatz?

Teamcoaching wird in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt – in Projektteams, in Führungsteams, in neu zusammengesetzten Gruppen oder in Teams, die ihre Zusammenarbeit verbessern wollen. Besonders wirkungsvoll ist es bei Veränderungsprozessen oder in Phasen hoher Belastung.

Wie gelingt der erste Schritt?

Zu Beginn führen wir meistens mit der Führungskraft und jedem Teammitglied ein kurzes Interview zu den Zielen und dem Auftrag an das Teamcoaching. Dann wird eine passgenaue prozessorientierte Moderation abgestimmt, die aus Team- und manchmal auch Einzelcoachings besteht.

Wir begleiten euch gerne – vereinbart ein unverbindliches Gespräch mit uns.